オフィスや自宅から簡単に24時間いつでもクレジットカードで消費税、所得税、法人税などなど国税の税金を簡単に納付可能!

銀行に行く時間を節約でき、クレジットカードのポイントも貯めることができるので、いいどこ取りが可能。

クレジットカード納税の方法&注意点を解説していきます。

クレジットカード納付手続き以前の、クレジットカード納付に関する知識については「クレジットカードによる税金納付のメリット・デメリットまとめ」の記事で解説しております。また、クレジットカードを利用して納付することができる税金についての解説もしておりますので、是非ご参考にしてください。

準備するもの

準備するものは大きく分けて3つです。

準備するもの

- インターネット回線につながるパソコンやスマートフォン

- クレジットカード

- 納付する税金の情報

インターネット回線につながるパソコンやスマートフォン

クレジットカードを利用した納付手続きは、税務署窓口ではなくインターネット上で行います。

普通のWebショッピングと同じように、ブラウザ上で決済手続きを行うため、パソコンやスマートフォンでインターネットにつながる環境をご用意ください。

クレジットカード

こちらもWebショッピングと同じ手続きですが、クレジットカードで税金を納付するにあたり、クレジットカードのカード番号や有効期限のほか、セキュリティコードの入力も行う必要があります。

それらの情報は全てクレジットカードに記載されているため、お手元にクレジットカードを準備して手続きを進めましょう。

ここで1点注意しておきたいポイントがあります。

ポイント

- 納税者とクレジットカード名義人が異なっても決済が可能

納税者とカード名義は異なっても決済が可能で、立て替えて納付を行うことができます。

つまり「法人名義のクレジットカードを作っていないから法人税の納付をクレジットカードで行えない」というわけではないのです。

よって、例えば法人の税金納付において、法人税の納税を社長個人のクレジットカードで立替納付を行い、後からその立替額を法人と社長個人で清算するということも可能。

勿論、法人名義でのクレジットカードを用意しておくのがベストです。

どうしても準備が間に合わない、決済枠が足りない、といった場合は個人のカードで建て替えることも可能であることご留意下さい。

納付する税金の情報

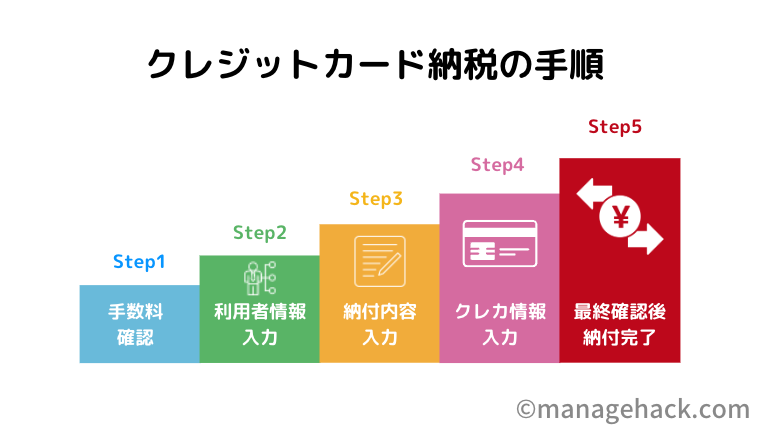

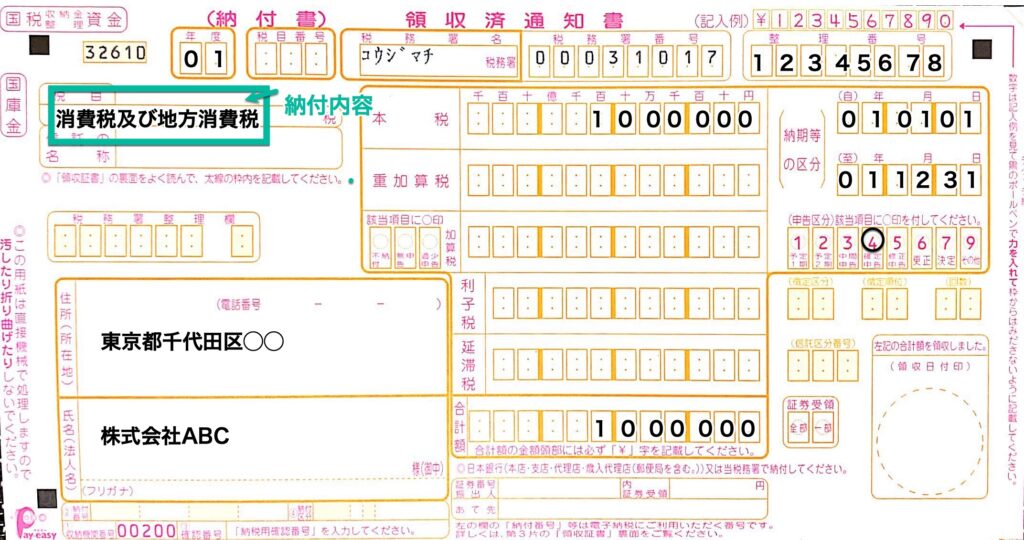

実際に納付書を利用しませんが、納付書に記載すべき情報をブラウザ上で入力する必要があります。

よって、クレジットカード納付を行う際には、納付書に記載する情報と同じ情報(金額、税金の種類、課税期間など)を準備しましょう。

中間納税の場合は税務署から送られてきた納付書。

確定申告の場合は、顧問税理士から送られてきた納付書や自分で計算した納税額を用意しましょう。

この情報が間違って決済されると、後になって税務署との調整や手続きが必要となるため、不明確であれば顧問税理士の先生や管轄の税務署に確認することをおすすめします。

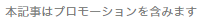

クレジットカードで納付する方法を詳しく解説

それではいよいよ、具体的にクレジットカードで税金を納付する手続きを解説します。

クレジットカードでの納付を行うためには、納付書を手元に用意して、「国税クレジットカードお支払サイト(外部サイト)」を開きます。

慣れれば10分もかからず納付を完了できます。

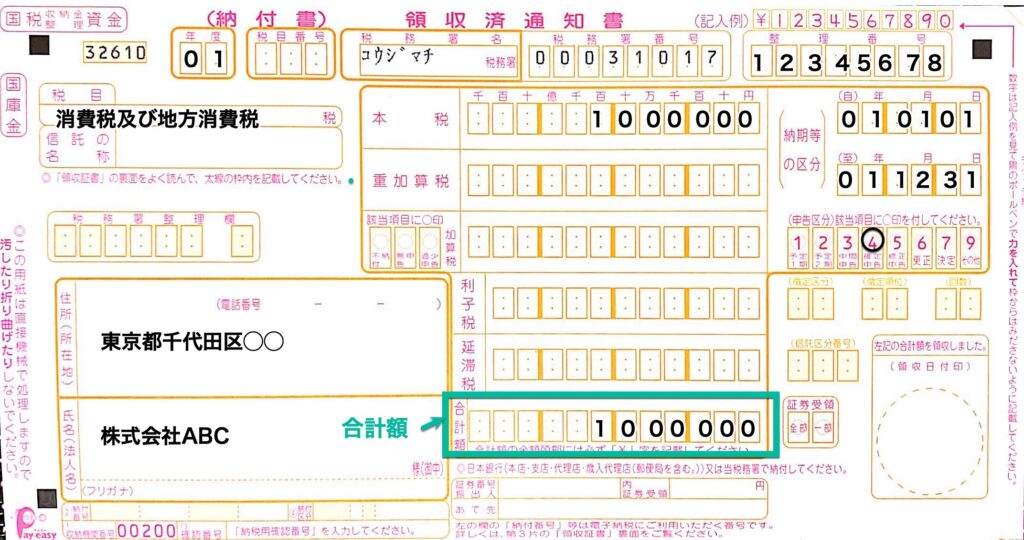

Step1 クレジットカード決済手数料を計算して判断

まずは、納付すべき金額をチェック。

納付書の合計額が納税額。

クレジットカード納税の場合は、残念ながらクレジットカードの決済手数料が自己負担。

そのため、「国税クレジットカードお支払サイト(外部サイト)」の画面トップで、クレジットカード納付の注意事項の確認・同意手続きの他、決済手数料の計算をすることができます。

銀行窓口納付の場合は手数料がかからないので、ここはデメリットですね。

この例だと、100万円の納付で、8,360円の決済手数料。

合計1,008,360円クレジットカードで支払います。

しかしながら、手数料を支払ってもこれらを考慮してメリットを上回っていれば実はお得。

クレジットカード納税のメリット

- クレジットカードで獲得できるポイント(還元率が手数料を超える)

- クレジットカード年間決済額で特典がある

- クレジットカードの限度額をアップできる

- 銀行や税務署に行く手間が省ける

- 納付書を準備しなくて済む

手数料を支払ってでも、クレジットカード納税することでポイント還元率が上回っていれば、クレジットカード納税の価値あり。

クレジットカードによっては、年間◯◯円利用すると、ボーナスポイントがもらえたり、ホテルの上級会員が手に入ったり、航空会社の上級会員会員が手に入るカードも。

その決済修行にも使えます。

アメックスやダイナースのように一律の限度額がないクレジットカードの場合、利用すればするだけクレジットカードの枠がアップしていきます。

そのため、クレジットカードの限度額を増やすために税金の支払いを行う方も多いです。

限度額が増えれば、それだけ資金繰りも楽になりますからね。

クレジットカードによる税金納付は、通常のお買い物と違い決済手数料は決済者(つまりクレジットカードの所有者)負担であり、決済金額が多額であるほど決済手数料の金額も大きくなります。

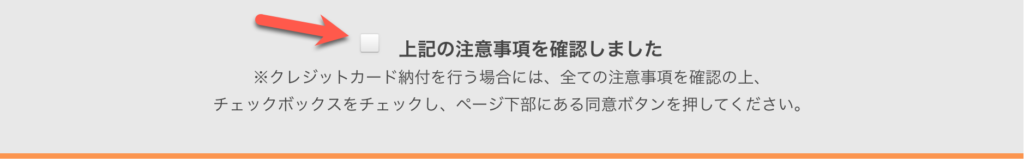

それでは次の画面へ進むため、注意事項を読んだら「上記の注意事項を確認しました」のチェックボックスにチェックを入れ、画面最下部の「同意」ボタンをクリックして次の手続きへ進みましょう。

決済手数料の試算は毎回やる必要はありません。金額を確認したいときだけでOK。チェックマークをつけて、ページ一番下の同意ボタンを押せば次に進めます。

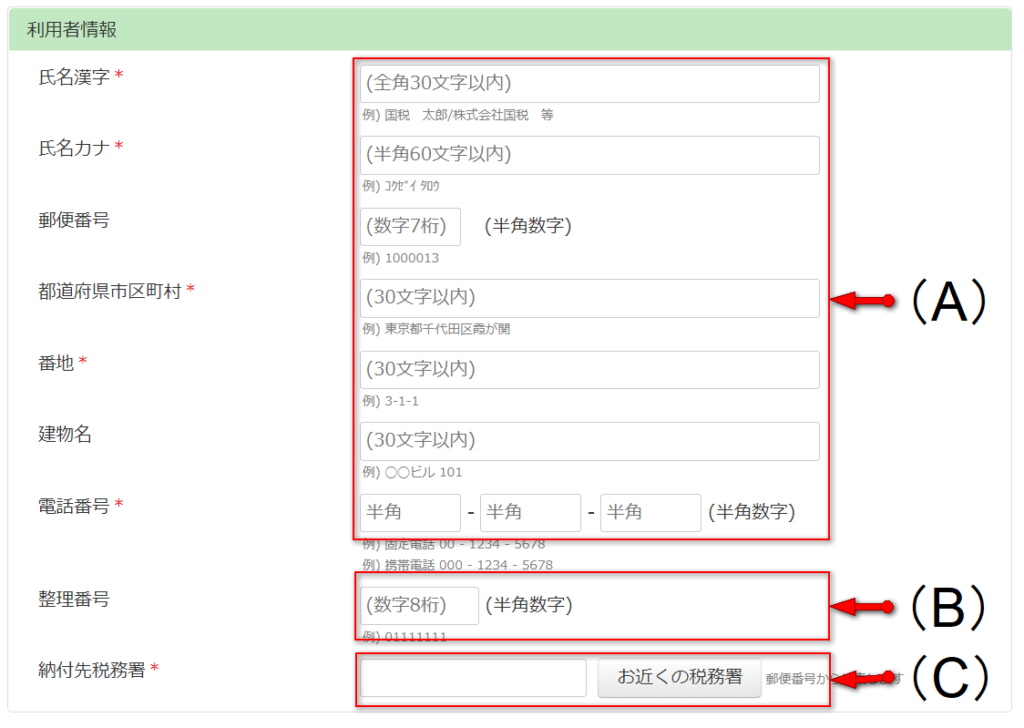

Step2 利用者情報を入力

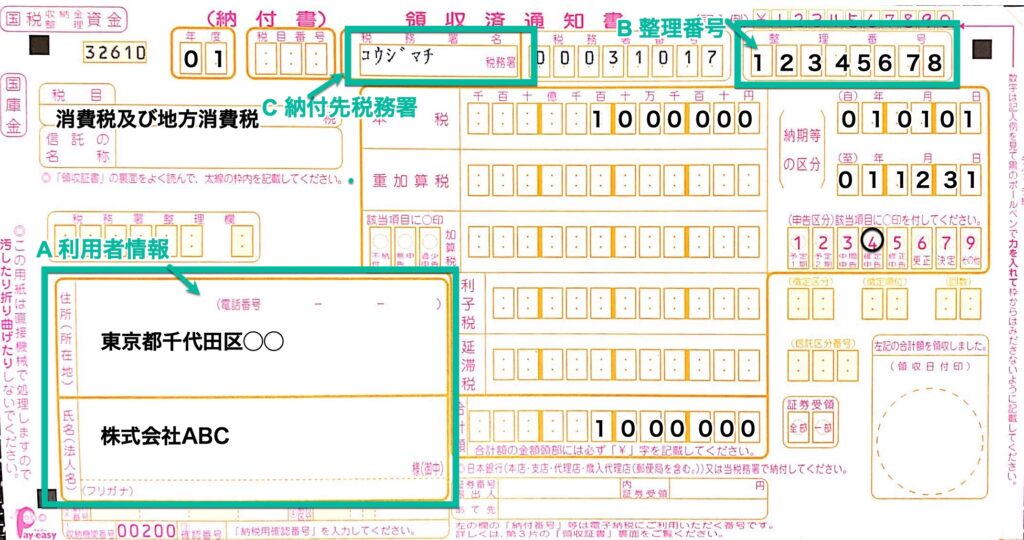

手元にある納付書を見ながら、納付情報を入力していきます。

赤枠(A)の部分は納税者の情報

納税者の氏名や住所を入力します。

法人の法人税や消費税などを納付しようとしている場合は法人の情報、個人の所得税や消費税などを納付しようとしている場合は個人の情報を入力しましょう。

納付書に記載されている情報を入力すればOK。

希に法人税の納付なのに画面の前で入力している本人の情報を入れてしまった~といった間違いをしてしまう方がいらっしゃるのでご注意下さい。

赤枠(B)の部分は納税者の整理番号

整理番号とは税務署から送られてくる納付書の上部や、申告書に印字されている番号。

法人・個人いずれにおいても納税者に対して税務署側で割り当てている番号で、もしお手元に税務署から送られてきた納付書や申告書があれば確認して入力しましょう。

クレジットカード納付手続きにおいては、整理番号がわからなかった場合は空欄でも問題ないです

赤枠(C)の部分は管轄の税務署

納税者の住所(納税地)ごとに管轄の税務署が決まっています。

管轄の税務署に納税をする必要があるため、ここで納付先の税務署を設定しましょう。

ここで納付先となる税務署は、法人税や消費税の申告書、個人の所得税の申告書(いわゆる確定申告書)の申告先となる税務署です。

また、税務署から送付されてくる納付書や申告書にも税務署名が印字されていますので、そちらを確認しましょう。

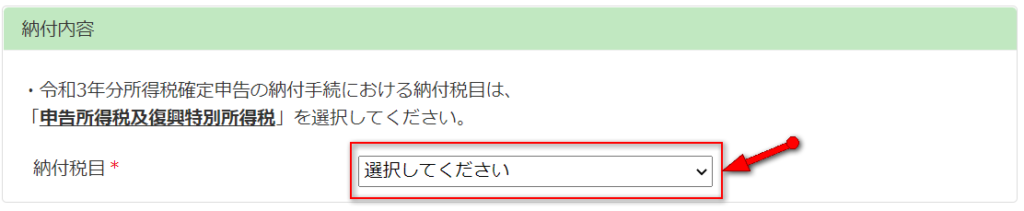

Step3 納付内容を入力

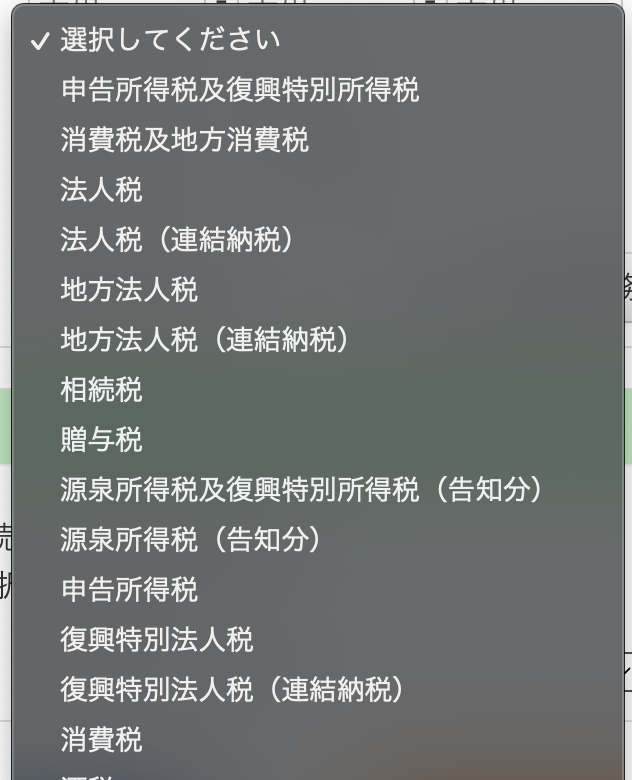

納付税目を選びます。

プルダウンメニューを開くとかなりたくさんの税目が出てきます。

納付書に記載されている納付税目を選びましょう。

※印字してある場合は、カタカナ表記になっています

注意すべき点は2つ。

この2つは非常に間違いが多いため、必ず注意して下さい。

注意点

- 「消費税及地方消費税」と「消費税」を間違えない

→「消費税及地方消費税」を選ぶ - 「源泉所得税」や「源泉所得税及復興特別所得税」は告知分しか決済できない

→源泉所得税のクレジットカード納付は別の方法で

この注意点についてちゃんと説明しようとすると膨大な文章量となるため、記事では細かい説明を割愛しますが、少しだけ解説します。

一般的に消費税の納付といえば、ここで選択する税目は「消費税」ではなく「消費税及地方消費税」を選択します。

よほどのレアケースではないかぎり「消費税」を選ぶことはないでしょう。

もし迷われたら、この点は顧問税理士の先生や、管轄の税務署にご確認されることをおすすめします。

また、源泉所得税の納付については、税務署から「●●円納付しなさい」と告知されたうえで、その金額を納付する場合しか、この記事で解説している手続きは利用できません。

つまり税務調査の後などに税務署から金額指定があった場合のみに使える手続きで、源泉徴収している源泉所得税を納税者側で集計し納付する一般的な納付の際には別の手続きが必要です。

よって、告知分ではなく、一般的な源泉所得税の納付についてクレジットカード納付を行いたい方は、この記事で解説している手続きは利用できないためご注意下さい。

源泉所得税についてクレジットカード納付を行いたい方は別の記事で解説しているので、そちらをご参照いただけると幸いです。

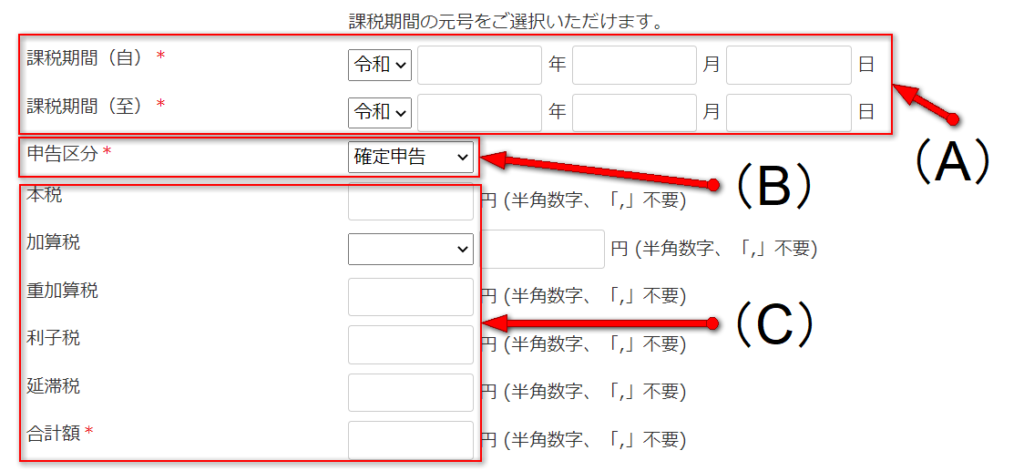

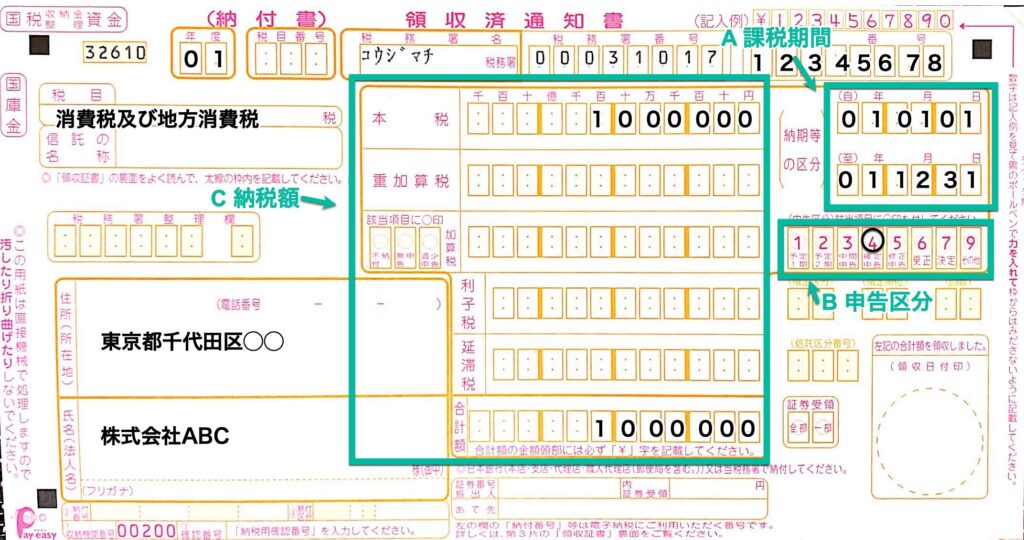

納付税目を選ぶと納付内容の欄が新たに追加されます。

納付書の内容を転記していきます。

赤枠(A)の部分は会計期間

法人の場合であれば、通常は課税期間となるのは会計期間の期首から決算日までです。

つまり法人の決算を締め、その結果として税金の納付を行おうとしている場合、その決算を行った会計期間を入力。

また、個人の場合であれば、確定申告を行った対象年の1月1日から12月31日までです。

法人、個人、いずれにおいても、この期間は申告書に記載している期間と一致している必要があるので注意して入力しましょう。

赤枠(B)の部分は通常の決算後の納付であれば確定申告

「確定申告」とは年度などで申告を行い、その結果確定した納付金額を納付することです。

決算を行った後で納付する場合などはこの「確定申告」を選択しましょう。

消費税や法人税の中間納税で利用する場合は、「中間申告」を選択。

それ以外については、顧問税理士の先生や管轄の税務署に確認して選択を行うことをおすすめします。

赤枠(C)の部分は通常の納付であれば本税と合計額を入力するのみ

この項目で入力する金額がクレジットカード決済されるため、間違えて入力しないようご注意下さい。

「本税」とは申告書で計算した結果、納付する税金のことです。

「加算税」「重加算税」「利子税」「延滞税」とは、ペナルティとして指定された金額であるため、通常であれば入力する必要はありません。

これらペナルティ的な税金の納付を税務署から指定されている場合を除き、「本税」と「合計額」に金額の入力を行い、次の画面へ進みましょう。

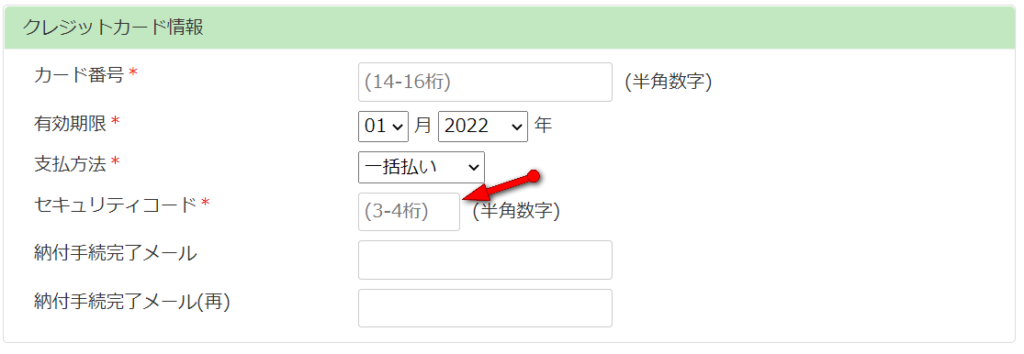

Step4 クレジットカード情報を入力

次の画面は、いよいよクレジットカード情報の入力です。

ここまで入力した情報が画面上部に表示されているので、先ずその内容を再確認しましょう。

確認しながら画面を下にスクロールすると、キャプチャ画像のようなクレジットカード情報の入力画面があります。

お手元にクレジットカードを準備し、カードに記載されている情報をご入力下さい。

ここでの注意事項は赤色矢印の部分。

セキュリティコードとは、クレジットカードに印字されている暗証番号のようなものです。

この番号、クレジットカード会社によって印字されている場所と桁数が異なります。

Visa、MasterCard、JCB、ダイナースクラブは、カード裏面に記載がある3桁。

American Expressは、カード表面に記載がある4桁。

American Expressの場合は、裏表両方に似たような体裁で異なる数字が印字されているものの、セキュリティコードは表面のカード番号右側に記載されているので、そちらをご入力下さい。

Step5 最終確認

最後にここまで入力した情報を確認する画面が表示されます。

繰り返しになりますが、この決済ページで入力する情報(クレジットカード情報除く)は、通常の納付書で納付する場合に納付書に記載される情報と同一の情報です。

間違った情報で納付してしまった場合は、後々税務署とのやり取りで手間がかかってしまうので十分注意してチェックし、納付手続きを完了しましょう。

クレジットカード納税の注意点

1回の手続きで990万円まで

1回の手続きは、納税額が990万円まで。

それ以上納税する場合は、同じ作業を何度か繰り返す必要があります。

例えば、1,500万円納付したい場合は、900万円と600万円の2回に分けて手続きすればOK。

クレジットカード限度額が足りない

クレジットカードによっては、利用限度額の問題で1枚で納税できない。

そんなときも、手続きを分けて、複数枚のクレジットカードを使って納付することも可能です。

クレジットカードの名義は問わない

クレジットカードの名義は実は誰のカードでも支払い可能。

そのため、法人の納税でもビジネスカードを使わずとも、経営者個人のクレジットカードでも納税は可能。

ただ、経費精算やお金の移動を考えるとやはり、ビジネスカードでの決済がおすすめ。

まとめ

クレジットカード納税は、実はとても簡単。

わざわざ銀行に行かずとも会社や自宅で納税完了。

しかも、24時間利用できるため、時間の縛りなし。

手数料は別途必要になるものの、時間コストが浮き、さらにクレジットカードのポイントも手に入るので、お得です。

-

-

ビジネスカードは「アメックスビジネスゴールド」がおすすめ!お得な入会キャンペーン、メリット・デメリットまとめ

アメックスビジネスゴールドは、金色に輝く金属製のメタルカードでステータス抜群のビジネスカード。 設立直後の法人や起業直後の個人事業主、フリーランス、副業の方におすすめの1枚。 特典豊富でコスパがよく、 ...

続きを見る

監修者

大下航公認会計士税理士事務所代表。監査法人、会計事務所勤務、税理士法人パートナーを経て独立。国内外の幅広い業種・法人形態の会計税務に対応。ベンチャー企業への投資・支援業務を積極的に行っており、ITを利用した業務の効率化が得意。